企業が今すぐ取り組めるエコ活動とは?書類処分もSDGsの視点で見直そう

株式会社WELL(ウェル) 営業部

いらなくなった紙書類、あなたの会社ではどう処分していますか?

日々の企業活動において、必要な紙の利用。企業が取り組むべきSDGs(持続可能な開発目標)として、最初にペーパーレス化や書類のリサイクルなどが挙げられます。紙を使うことはエコではないという結論に行きついてしまう背景には、森林伐採や水資源の大量消費といった環境負荷の問題があります。

しかし、日本では紙を資源回収してリサイクルする動きは高く、現在は81.7%と回収率は高いです。

このリサイクル率をさらに上げるためにはリサイクル可能な書類をどうやって増やしていけるでしょうか。ただゴミとして捨ててしまうと、実はもったいないだけでなく、環境への負担も大きくなってしまいます。

便利な紙、でも使い方を見直すタイミングかも

企業活動において紙は大切に使っていきたい資源です。

再利用可能な素材として「紙」は比較的良い印象を持たれがちですが、森林伐採などの環境破壊を心配する声も少なくありません。一方で紙を原料にしていても古紙を使っている紙製品もあります。

例えば、ダンボールの原料はほとんどが古紙を使っており、新たな森林伐採につながっているわけではありません。

しかし、パルプを主原料として製造される紙、例えば高級ティッシュや一部の印刷用の紙などは、依然として森林資源を必要とします。大量の紙の消費は、森林破壊や生態系の破壊、そしてパルプ製造における水資源の大量消費といった環境への負荷を引き起こす可能性は考えられます。

さらに念頭においてほしいことが、市場の状況によって古紙とパルプの市場価格が変動するということです。

通常は、為替の影響もありますが、パルプの価格に影響されることが多いです。パルプ輸入価格が高騰すれば、パルプを使った製品価格が上がり、消費者は古紙を使った比較的安価な製品に流れます。

逆に、パルプの価格が下がり、古紙原料価格との差があまりないか、逆転すれば、製紙メーカーはパルプを使った生産にシフトします。消費者も、パルプを使った製品と古紙を使った製品の価格にあまり差が無ければ、良いものを購入したいと考える傾向にあるので必ずしも古紙を使ったものが常に安いということはありません。

さらに、OA用紙においては、古紙をベースとした製品の方が、新しいパルプを使用したものよりも製造コストが高くなるケースもあります。

日々の業務の中で「どのような種類の紙を」「どのように使い」「どう処理するか」を見直すことは、企業全体の環境貢献につながる重要な第一歩であることに変わりはありません。

重要なのは、一律に「紙はエコではない」と捉えるのではなく、それぞれの紙の特性を理解し、より環境に優しい選択を意識することが求められます。

捨てずに活かす!ペーパーレスと紙の再利用から始めるエコ活動

企業が環境負荷の低減を目指すことは、必須事項でもあるといえます。オフィスで取り組めるエコ活動といえば、節電、節水、ごみの分別などが一般的。

特に紙の使用量を減らす「ペーパーレス化」は、企業でも積極的に導入されています。日々の業務も進めながら、比較的スムーズに促すことができるからです。

ペーパーレス化を進めるのには、社内申請書や契約書のデジタル化、クラウドストレージの活用などが挙げられます。また、既存の紙資料についても、両面印刷を推奨することで、無駄な紙資源の消費を抑えることができます。

さらに重要なのが、使用済みとなった紙のリサイクルです。オフィスで一般的にリサイクルされるOA用紙やコピー用紙はもちろんのこと、業務で発生する様々な紙製品、例えば商品が届けられた際のパッケージや、古くなってしまったパンフレットなども積極的にリサイクルに回すことが大切です。

紙がリサイクルに回せるかどうかは、公益財団法人古紙再生促進センターのサイト(http://www.prpc.or.jp/recycle/diagnosis/)内で確認することができます。

リサイクルをスムーズに行うために製紙会社もビニール部分を紙素材に変更したティッシュボックスの開発を進めており、実際に王子製紙ではプラスチックフィルム25%削減を実現した、ティッシュボックスを販売しています。(参考URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000061604.html )

梱包用に使われるガムテープや留め金具は、取り除かなくても構いません。ただビニール、ロウ、油、発泡スチロールなどが付着していると、リサイクルすることが難しくなることがありますので、取り除くようにしてください。

社内の紙ごみとして「リサイクルできない」と認識されがちな雑紙。適切に分別してリサイクルに回すだけで、相当な環境貢献につながります。

「混ぜればゴミ、分ければ資源」といいますが、最終処分されるごみの量を減らすためには、一人一人がきちんと分別を行うという意識を持ち、オフィス全体でリサイクルできる紙をしっかり仕分けすることが大切です。

ペーパーレス化の具体的な方法

社内で紙の使用量を削減するための具体的な方法を紹介します。いくつかの案を組み合わせるとより効果的なペーパーレス化を推進できるでしょう。

会議資料のデジタル共有

会議で参加者分の資料を印刷することは、昔は必須でした。今では、タブレットやノートPCなどのデバイスを持って参加することも多いので、資料をデータで共有するルールを導入することでペーパーレス化を図れます。

どうしても印刷が必要な場合は、個別に必要な枚数のみの印刷にし、なるべく無駄な印刷をしないようにしましょう。

また、社内はワークフローシステムを活用し、紙で行っていた社内通達、回覧、申請書などの文書を電子化することも可能です。

申請や承認のプロセスがオンライン上で完結すると、印刷して担当に手渡しする手間を削減できるので、業務効率の向上にもつながります。

そして、顧客関連書類、契約書、請求書、見積書、提案書などを電子化することで使う紙の量を減らせます。PDFなどの電子ファイルで送付することで、印刷代、郵送代といったコストの削減だけでなく、送付の手間や時間の短縮につながります。

顧客にとっても、オンライン上で迅速に書類を確認できることはメリットです。電子データとして保管することで、物理的な保管スペースが不要になったり、ファイルの名前から検索もしやすくなり、印刷した紙をどこにしまったか探す手間も減らせます。

最後に 電子署名・電子契約システムの導入による法的効率化です。導入がなかなか進んでいない会社が多く、改善の余地が大いにある分野です。

契約締結や重要な書類への署名においては、電子署名や電子契約システムを導入することで、ペーパーレス化を目指します。

印刷、押印、郵送といった煩雑な手続きが不要になり、時間とコストが削減できるのは確実です。

また、セキュリティ面でも電子データとして安全に保管されるため、紛失のリスクも軽減されます。

これらの具体的な方法を段階的に導入したり、一部だけ導入したりしながら徐々に全体へと周知できるといいでしょう。

ペーパーレス化は、環境負担の低減だけでなく、業務効率の向上、コスト削減、情報管理の強化など、多岐にわたるメリットをもたらします。

書類のリサイクルを徹底する

企業が持続可能な社会に貢献するためには、書類のリサイクルを徹底することが大切です。従業員一人ひとりが積極的にリサイクルに参加できる環境を整備し、効率的なリサイクルシステムを構築することが重要となります。

ただ、リサイクルボックスを複数設置し、回収する紙の種類に応じて分別を分けるのは、正直大変です。

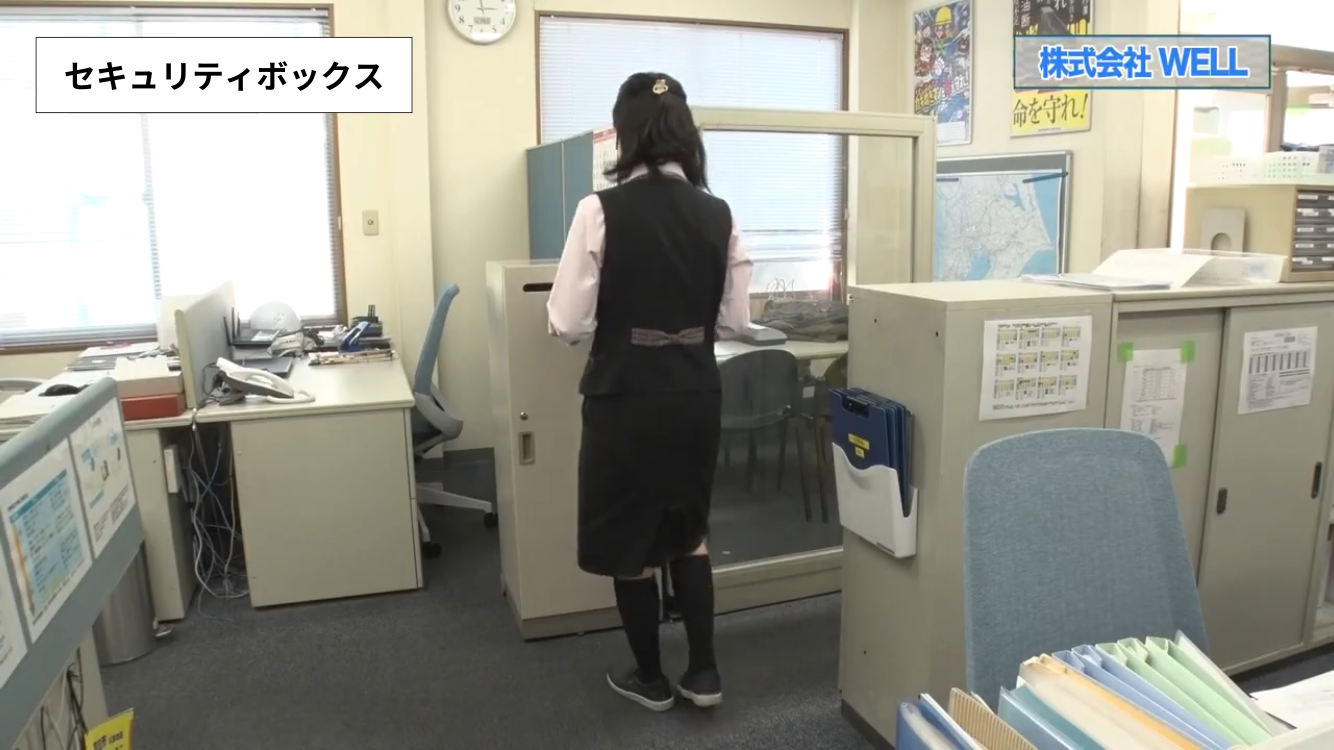

そのときはWELLの回収型のセキュリティストレージボックスを利用すれば、機密情報の書類はもちろん、古紙としてリサイクルできるパンフレット、書類ファイルの中紙、印刷ミスした用紙などもまとめて回収してリサイクルへと回すことができます。

さらにホチキスで止めた書類や、金属付きのファイル等も分別せずに入れても細かく粉砕が可能です。

WELLでは、定期的な回収スケジュールを設定することで、オフィス内に古紙が滞留することなく、効率的にリサイクルできるシステムを構築するお手伝いができます。機密文書が一定期間で処理されるので、情報漏えいの対策も万全です。

これらの取り組みを通じて、会社全体で書類のリサイクルを目指すことで、資源の有効活用を促進し、環境破壊に少しでも貢献することができます。

実はエコではない?シュレッダー処理の落とし穴

多くの企業にとって、機密情報をその場で安全に処理する手段としてシュレッダーが身近な存在です。

裁断された紙片は、情報漏洩のリスクを軽減しますが、紙を資源として有効活用できているかどうか疑問です。

シュレッダー処理の問題点

その一つが、シュレッダー処理された紙の再生率が著しく低い点です。

細かく裁断された紙は、紙の繊維が短すぎるため、再生紙として活用するには、十分な強度を持つ原料として利用するのが難しいのです。その結果、シュレッダー処理された紙の多くは、資源として再利用されずに焼却処分されています。

焼却処分は、地球温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)排出量の増加につながり、不完全燃焼の場合にはダイオキシンなどの有害物質が発生する可能性も指摘されています。これは、環境への負荷が高い処理方法を自然に選択しているのと同じです。さらに、シュレッダーは電力を使って紙を処分しているので、負荷がかかっているともいえるでしょう。

シュレッダー処理より環境負荷の低い機密文書処理

シュレッダー処理に代わる、より環境負荷の低い機密文書処理の方法として、溶解処理(直接溶解)と破砕処理が挙げられます。

- 溶解処理(直接溶解)

溶解処理は、水と機械の撹拌力で紙を元の紙繊維までにほぐす処理方法です。

裁断した繊維の長さを確保したまま、再生紙の原料として使うことで、再生紙の強度を確保できます。

情報漏洩のリスクも、溶解の過程で紙面の文字情報は流れて消えてしまうので、情報漏洩のリスクもありません。

- 破砕処理

一方、破砕処理は、強力な破砕機を用いて紙を細かく砕く処理方法です。

シュレッダー処理よりも紙の繊維を比較的長く保ったまま処理しますので、情報を判読できない状態にします。回収された書類は即日破砕処理(機密抹消)され、その後、製紙工場で溶解処理されます。

製紙工場での溶解処理は数百箱の書類を一括で処理するときに有効です。一方で破砕処理は少ない箱数からでも手軽に利用できる処理方法です。

これらの代替案は、シュレッダー処理が抱える焼却による環境問題を解決し、機密文書もリサイクルできる形になるのではないでしょうか。

機密文書を破砕処理で、安心・安全・エコを実現

SDGs(持続可能な開発目標)への貢献を重視しながら、社内の機密文書を安心かつ確実に処理したいと考える企業にとって、専門業者による破砕処理サービスの導入が、注目されています。

シュレッダー処理と比較して高いリサイクル率を実現し、環境に対しても負荷が少ない破砕処理は、企業のサステナビリティ戦略においても重要な選択肢となるでしょう。

WELLでは、企業のニーズに合わせて破砕処理サービスをおこなっております。主に2つの回収方式が選択可能です。

箱回収:スポット利用に最適な回収方法

お客様がご用意された段ボール箱などに、処分したい機密書類を詰めるだけで、専門業者が指定の場所まで回収に伺います。事前の分別は不要で、箱に入ったままの状態で安全に破砕処理を行います。

お客様がご用意された段ボール箱などに、処分したい機密書類を詰めるだけで、専門業者が指定の場所まで回収に伺います。事前の分別は不要で、箱に入ったままの状態で安全に破砕処理を行います。

この方法は、月に数回程度の書類処分で済むなど、機密書類の処分頻度が高くない企業や短期間で大量の書類を処分したい場合におすすめです。

WELLは、東京・神奈川・埼玉に6つの事業所を展開しています。全国の回収パートナー・古紙問屋とのネットワークがあるので、全国各地での古紙回収の相談に対応します。

セキュリティボックス:日常的な機密文書の処理に最適な常設型システム

オフィス内に専用の金庫型セキュリティボックスを設置し、日々の業務で発生する機密書類をそのまま投入いただけるシステムです。

オフィス内に専用の金庫型セキュリティボックスを設置し、日々の業務で発生する機密書類をそのまま投入いただけるシステムです。

ボックス内部には専用の回収袋が設置されており、回収時には南京錠でしっかりと施錠されるため、情報漏えいのリスクを最大限に抑えます。定期的に回収に伺い、袋ごと回収するので、中身を開封されることなく移送されて安全に破砕処理を行います。

設置のため初期費用がかかりますが、一度入れてしまえば、ボックスのメンテナンス費用はかかりません。

まとめ

企業が取り組むべきSDGsは、多岐に渡りますが、紙を扱う量を企業努力で削減していくことが、すぐに始められる取り組みなるのではないでしょうか。

基本的な対策に加え、多くの企業で採用されているシュレッダー処理は、情報漏洩のリスクを低減する一方で、紙の再生率が低く、焼却処分による環境負荷が高いという課題もあります。

企業は機密書類の情報漏洩を防ぎながらリサイクルできる方法へとシフトしていくことがSDGsに貢献することが求められることになるでしょう。

WELLの機密書類処理サービスは、高度な破砕技術と徹底したセキュリティ体制により、お客様の環境貢献と機密情報の保護を両立させることが可能です。

大切な情報を安全に処理しながら、資源の有効活用を促進し、企業の持続可能性を高めるお手伝いをいたします。

まずは身近な紙書類の処分から、「エコな企業」を目指してみませんか?

小さな一歩が、環境にも企業イメージにも、大きなプラスになるはずです。

株式会社WELL(ウェル) 営業部

ビジネスの中で廃棄される機密書類や、不要になった古紙などを、迅速な回収、安全な再資源化を行なう機密書類処理のリーディングカンパニーの営業部です。